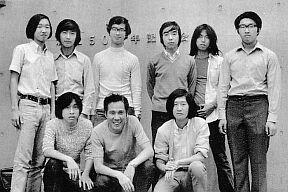

高校1年生のときに新聞研究部に入った。春の戸山戦を取材して、書いた記事が「朝陽時報」に

載ったときのことは紙面とともに、記憶を辿ることが出来る。校正のために、日本共産党本部の隣

にある印刷所で作業していた。

スポーツ新聞などの派手な見出しや大きな活字が躍ることのない、伝統のある校内新聞が朝陽時

報である。紙面の割付の仕方や記事の書き方について、先輩から教わった。1年生の夏休みの合宿

では、夏風邪か疲れのためか発熱してしまい、夜に旅館から病院まで救急車で運ばれることになっ

た。皆さんに迷惑をかけてしまった。

新聞部の思い出は、それ以降については確かなものはなくなってくる。熱心な部員でなくなった

ことが原因しているかもしれない。1970年代前後の新宿という世相のなかで、アンダーグラウ

ンド(アングラ)なものに興味が向かったせいかもしれない。

昨年、1968年の新宿・早稲田・駒場・広島・御殿場に取材した藤田敏八監督ほかのドキュメ

ント映画「日本零年」を観た。

行く先のない自分探しを続けるヒッピーの少女。

反抗の象徴としてのゲバ棒に政治的な意味を見出そうとする学生活動家。

髪を伸ばして自由を謳歌する都会の同世代の若者に嫉妬する自衛隊員。

当時撮影されながらも、公開されなかった映画は、昭和元禄と呼ばれた68年が現在の原点だと

言っているようでもある。あたかも、当時においては「昭和20年8月15日」がひとつの始まり

だったように。

もうひとつ、日付へのこだわりで思い出すのが、1970年11月25日である。午後2時に「ラ

ウンジのテレビには三島由紀夫の姿が何度も何度もくりかえし映し出されていた」と村上春樹は小

説「羊をめぐる冒険」第1章で書いている。僕たちは地理の授業を受けていた。「自決なんて無意味

なことを」といった地理の先生の論評にたいして、異議を申し立てた友だちがいた。市ケ谷と新宿

は近かった。

日中戦争から太平洋戦争までの15年間にわたる戦争体験が、戦後思想を築いてきた。戦争体験

をどう言語化するかに、丸山真男、吉本隆明、江藤淳たちは賭けてきた。戦争体験をもたない世代

が、「戦後民主主義」という無味乾燥とした総称で昭和20年代から40年代を総括してしまい、戦

争体験の世代の混沌に盲目となるとすれば、未来の希望も捨ててしまうことになる。大衆の心情と

知識人の思想との連関性を念頭において、小熊英二は著書「<民主>と<愛国>」において、歴史

の意味を問い直している。

ベルリンの壁崩壊後の世界は、映画「スター・ウォーズ」的な新しい戦争で覆われている。テレ

ビにどう映るかは戦争で重要な要素となってきた。昭和元禄の時代に育った僕たちは、いつも新し

いコマーシャルの映像やキャッチコピーを求めてきた。MTVとテーマ・パークが僕たちの「伝統」

になるときに歴史は終わる。

「時代の終わりを意識する時代、過渡期であることを意識する時代が終わりを告げている。」と批

評家・三浦雅士は「青春の終焉」の結論で述べている。

|